弊社は民間保険会社の代理店をしております。民間保険には公的保険を補完する趣旨があり、そのため公的保険の情報提供をすることが必要とのことです。これは金融庁の監督指針として明確化されました。 というわけで、公的保険についても少しずつ触れていこうと思います。 なお内容は2022.8.5現在をベースにしています。

■公的保険

▼公的保険と社会保険

どのような違いがあるのでしょうか?

基本的に同義と思っていただいて構わないと思います。

もしかしたら厳密には違うかもしれませんが、一般的に混同されています。社会保険は社会保障制度の内の一つですので、社会保障の枠組みで考える場合に「社会保険」と使われることが多いように感じます。社会保障には、他に生活保護などがあります。

この記事では「公的保険」に統一します。

▼どのような種類があるのか。

まずどのような種類があるのか、そこから始めたいと思います。

それでは公的保険の種類ですが、大きく5つに分けられます。

公的医療保険

公的年金保険

雇用保険

労災保険

公的介護保険

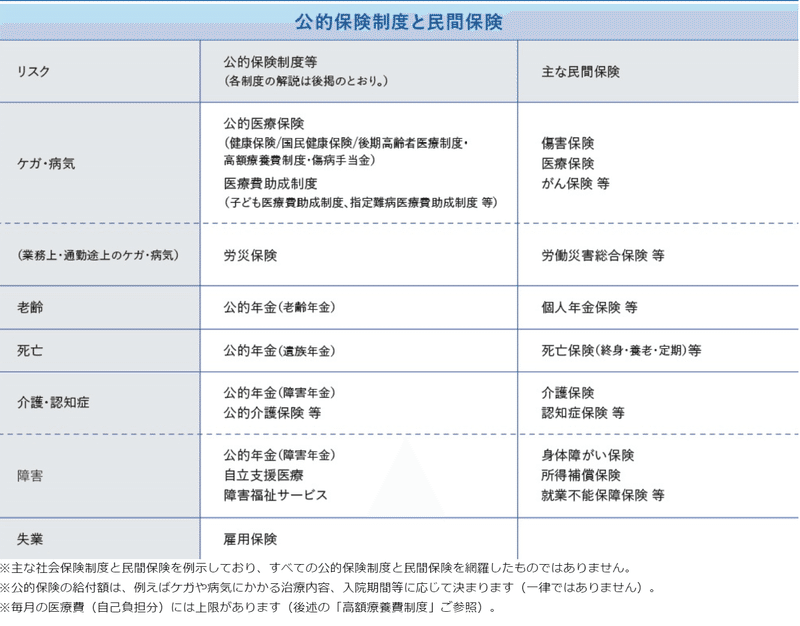

民間保険との比較ですが、金融庁が最近作成したポータルサイトがあります。そこから抜粋します。 情報提供は義務ではなく必要に応じてということです。けれども個人保険において、確かに何も説明しなくてよいところはないように感じますね。法人保険はまた別ですが。

情報提供は義務ではなく必要に応じてということです。けれども個人保険において、確かに何も説明しなくてよいところはないように感じますね。法人保険はまた別ですが。

▼保険料

1.公的医療保険

・負担率

保険者(保険組合等)によって異なります。保険者は健康保険被保険者証を見て頂くと記載されています。 また介護保険第2号被保険者に該当するかどうかで変わります。公的介護保険料が上乗せされる形です。 一般的には40歳未満は該当せず、40歳以上65歳未満の方が該当になります。(海外勤務や障害手帳を持っているなど例外もあります。)

標準報酬月額の内

第2号被保険者に該当しない 9.81%

第2号被保険者に該当する 11.45%

この金額を事業主と従業員で折半します。給与明細に記載されているのは折半後です。

弊社は東京にあるので、全国健康保険協会(協会けんぽ)の東京支部 令和4年版から抜粋しました。

・保険料支払方法

給与から天引き

口座から引き落とし

納付書支払

クレジットカードやLINE Pay(対応している場合)

2.公的年金保険

・負担額

国民年金は月額16,590円(令和4年度)

厚生年金(国民年金を含む)は標準報酬月額の18.3%

厚生年金は、この金額を事業主と従業員で折半します。給与明細に記載されているのは折半後です。

・保険料支払方法

給与から天引き(第2号被保険者)

納付書支払

口座引落

クレジットカード払(第1号被保険者)

3.雇用保険

・負担率

10月から変わります。(厚生労働省HP)

一般の事業のみ取り上げます。

9月まで 従業員0.3% 事業主0.65%

10月から 従業員0.5% 事業主0.85%

%表記にしました。

・保険料支払方法

給与から天引き

明細を見ると、他の社会保険料や税金と比較されて安く感じます。

4.労災保険と併せて労働保険と呼ばれており、合算して納付します。

4.労災保険

・負担率

事業主負担のみで、従業員負担はありません。

また、保険料率は事業種別によってバラバラです。(厚生労働省HP)

0.25%~0.6%

・保険料支払方法

口振または電子申請

3.雇用保険と併せて労働保険と呼ばれて、合算して納付します。

5.公的介護保険

・負担率

40歳以上65歳未満は、1.64%

65歳以上は、自治体ごとに計算される「基準額」と、「本人・世帯の所得状況」によって決定されます。

弊社所在の千代田区は19,400円~226,800円です。

・保険料支払い方法

40歳以上65歳未満は、公的医療保険に上乗せして支払い。

65歳以上は年金から天引き、口座振替、納付書。

■まとめ

・民間保険は公的保険を補完する趣旨がある。

・大きく分けて5種類ある。

・保険料支払いには、事業主負担・従業員負担・天引き等々パターンがある。

■担当の一言

法人メインである弊社は、公的保険の細かい説明をすることはあまりありませんでした。法人は公的保険の対象とはならないためです。だからこそ民間保険で補完する必要性は高いとも言えます。売り手側の一意見でした。