育児休業制度を利用したので調べてみました。

こんにちは、UCnote担当です。(この記事は2022年1月28日のnoteの記事を一部加筆修正したものです。)

弊社では2021年、育休制度を適用致しました。従業員男性1名に子どもが生まれたためです。そこで育休制度について調べてみました。

■育児休業制度

▼制度の概要

まず厚生労働省のHPを参照します。

07育児休業制度から抜粋します。

○ この法律の「育児休業」をすることができるのは、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。

○ 日々雇い入れられる者は除かれます。

○ 期間を定めて雇用される者は、次のいずれにも該当すれば育児休業をすることができます。

① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること

② 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

○ 労使協定で定められた一定の労働者も育児休業をすることはできません。

男女労働者と明記されていますね。

また正社員だけとは限らないようです。

▼事業主の義務

また同HPの27関係法令等の第2章 育児休業を見てみます。

(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)

第6条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者

二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

実は義務でした。

労働者からの申出があった場合には原則断ることはできないようです。

弊社としては義務を果たせたと言えそうです。

▼育児休業給付金

育児休暇中の賃金減少を補填する雇用保険からの給付金です。

従業員側が申請して給付されるようです。雇用保険も以前よりも必要な機会が増えるかもしれませんね。

▼制度改正

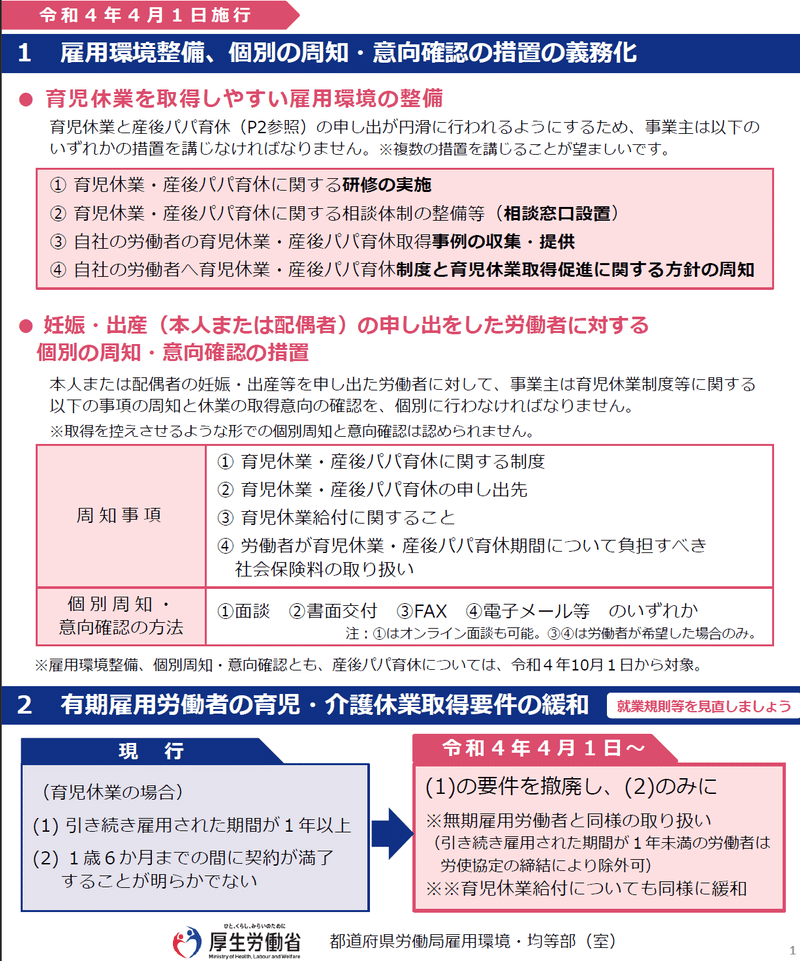

令和4年4月1日~

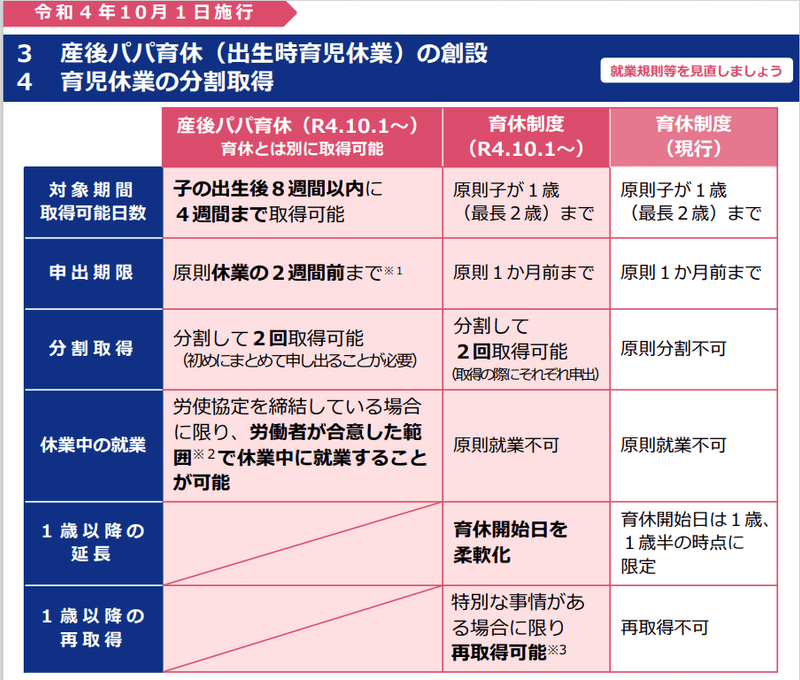

令和4年10月1日~

2回に分けて改正されます。

育児休業制度の周知が義務化されるそうです。状況によって就業規則の改訂や労働基準監督署への届け出(常時10人以上の雇用をされている事業所の場合)も必要になります。

有期雇用労働者の要件も緩和されます。

分割して取得することが可能となります。回数を増やすことができます。企業から見たら、何度も分けて休業してもらう形になりますので、対応が必要になるかもしれません。

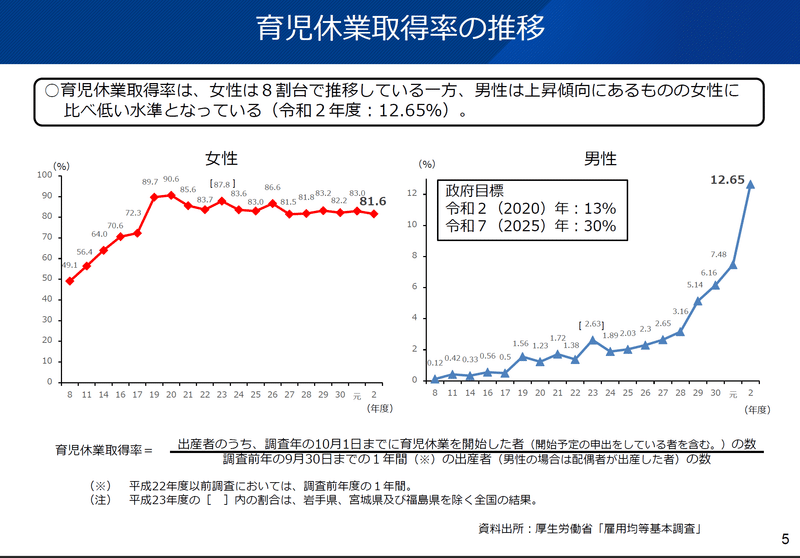

▼男性はどのくらい取得しているのでしょうか?

私のイメージでは女性が取得するものでした。どのくらいの人が取得しているのでしょう?

一昨年までのデータです。女性81.6%に対して男性12.6%です。

女性がとるものというイメージなのもうなずけます。私は少数派に入れたようなのでなんだか嬉しいですね。

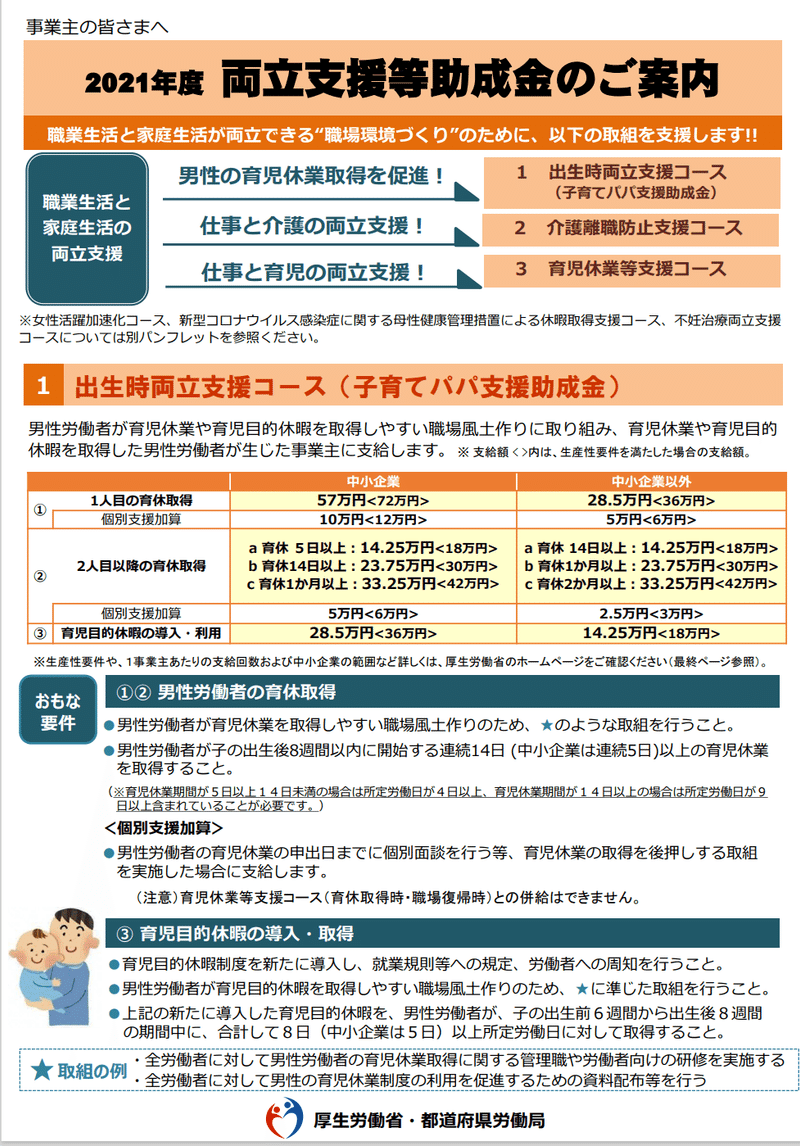

▼助成金制度

助成金を利用することで企業の負担を軽減することも出来ます。

厚生労働省のHP

中小企業は連続5日間の取得から対象とのことですね。私は6日間でしたので期間は対象になりそうです。

こちらは東京都

利用できるならということで弊社も申請しております。

私は母子手帳のコピーを提出や用紙を記入しました。けれど細かい書類作成方法等は把握しておりません。

■育児休暇制度

似た名称に育児休暇制度もあります。こちらはどう違うのでしょうか?

育児休暇は、企業が自主的に設けているものであり法的なものではありません。各社制度設計はバラバラですし、ないからといって問題はありません。福利厚生制度(のようなもの)と私は捉えています。

■結び

ざっと調べてみました。企業側としては、今後より対応が必要になるかもしれません。助成金はどうせなら活用したいところです。

■担当の一言

私と妻の二人のところに第一子の出産でした。妻は里帰り出産をしました。私の育休取得のタイミングは、妻が子を連れて初めて帰ってきた時でした。抱っこや入浴やミルクの仕方を覚えたり、家の環境の整備をしたり出来ました。

環境や考え方は種々あると思いますけれど、私の家庭としては取得出来てとても助かりましたね。

代表から提案されたときは「え?何それ?そんなのあるの?いいの?」という感じでしたけれど。

ちなみに2022年9月現在、東京都では「育業」という言葉と併せて普及活動を行っています。休みではない(おそらくサボりや遊びではないということ)、ということですかね。